Introducción

De acuerdo con Van Reybrouck (2017), actualmente las democracias contemporáneas padecen una crisis de legitimidad y eficacia que se evidencia en la mayoría de encuestas de opinión pública, las cuales reflejan que si bien la gente tiene una inclinación favorable hacia la noción de democracia, realmente son pocas las personas que confían en su práctica. La creciente desconfianza política ha aumentado la brecha entre las expectativas políticas de la ciudadanía y lo que ésta ve hacer a sus representantes, lo que deriva en frustraciones por lo que consideran que el Estado ha dejado de atender y que provoca el denominado «síndrome de fatiga democrática».

El diagnóstico Van Reybrouck sobre el estado de las democracias occidentales actuales es certero, pues son innegables, tanto las dificultades que estas padecen al tratar de brindar soluciones válidas a las problemáticas, como la nimia aceptación de la autoridad estatal que intenta solucionarlas (Pérez-Verduzco 2019). Como señala Van Reybrouck (2017), por un lado, la vertiente populista pone como principal responsable de la crisis de la democracia a la clase política, diciendo que ésta forma parte de una casta que representa intereses distintos a los del pueblo y cuyas necesidades no se verán cubiertas hasta que haya legitimidad, o sea una mejor representación popular; por otro lado, la vertiente tecnócrata culpa al propio sistema democrático y plantea que la crisis deviene de que las decisiones sobre lo público las toman personas sin conocimientos técnicos para gobernar, cuando estas deberían realizarlas personas con experticia en la materia. Aunque podría acusarse al autor de utilizar de forma un tanto laxa los términos de populismo y tecnocracia, lo valioso de su planteamiento es que resalta el que quizá constituya el principal reto para los gobiernos de las democracias contemporáneas: gobernar con pleno goce de legitimidad al tiempo de resolver eficazmente las problemáticas políticas y económicas que enfrentan sus sociedades.

En ese sentido, los defensores de la democracia directa señalan que la cuestión puede solventarse mediante la reducción de los mecanismos de representación y el aumento de aquellos donde la ciudadanía pueda participar en mayor medida, o sea una democracia más horizontal y transparente (Van Reybrouck 2017). Esta participación sería, además, facilitada por los medios de comunicación modernos, tales como el teléfono y la televisión (Arblaster 2002), o incluso incorporar a los medios digitales y las redes sociales. Sin embargo, hay evidencia de que el control popular directo puede ser muy costoso, e incluso, en ocasiones, dañino para la propia ciudadanía, tal como se vio con el rechazo hacia la fluorización del agua en muchos pueblos y ciudades estadounidenses durante las décadas de los 50s y 60s (Achen y Bartels 2017), por citar solo un caso.

En suma, sería igual de errado desconfiar de todos los actores e instituciones del sistema político en general; al mismo tiempo que confiar «a ciegas» en el criterio popular (como hacen quienes promueven la democracia directa), que reducir la crisis democrática a un mero asunto de quienes se dedican a la política (como hacen las personas que defienden al populismo), o centrarse únicamente en la eficacia o ineficacia del gobierno y sin otorgar la atención debida a la legitimidad de su elección y posterior constitución (como hacen quienes promulgan la tecnocracia).

Para Van Reybrouck (2017), las democracias se han alejado del ideal ateniense en cuanto al reparto igualitario de las oportunidades políticas para pasar de una aristocracia hereditaria a una aristocracia elegida, lo que reduce la participación ciudadana a la mera representación. Esto porque, con la llegada de la República, quienes dirigían las revoluciones francesa y estadounidense reemplazaron la legitimidad divina por una legitimidad electoral en la que las mejores personas debían ser elegidas para gobernar, y fue entonces que surgió un sistema representativo que resaltaba la separación entre gobernantes competentes y gobernados incompetentes. Sin embargo, y como sucedió también en la antigua Grecia, solo un grupo selecto de personas, que excluía a mujeres, negros, pobres y esclavos, tenían posibilidad de elegir. En palabras de Finley (1980, 24), «el demos ateniense era una minoría, una élite, de la cual la numerosa población esclava se hallaba del todo excluida». Por eso, Van Reybrouck (2017, 101) plantea que el sistema representativo «tal vez fuera democrático por el derecho a voto, pero también era aristocrático debido al método de reclutamiento de candidatos: todo el mundo puede votar, pero la selección previa ya se ha realizado a favor de la élite».

Entonces, siguiendo a este autor, la clave para resolver la crisis de las democracias contemporáneas reside en las deficiencias de la representación electoral, ya que en su opinión hay un modelo obsoleto para intentar resolver las problemáticas del siglo XXI, puesto que las elecciones solo llevan a que el interés público y el bienestar social, a largo plazo, pasen a segundo plano por privilegiar la inmediatez y los intereses de los partidos políticos. De ahí que Van Reybrouck (2017) proponga la creación de un sistema birrepresentativo donde, a través del mecanismo de sorteo, se elijan representantes políticos y así dotar a los gobiernos de mayor eficiencia y legitimidad. Aunque no es muy conocido, el sorteo y la rotación eran parte esencial del sistema democrático ateniense, pues en aquella época se concebía a las elecciones como un método oligárquico. Por ello, la mayoría de las funciones del gobierno eran asignadas de manera aleatoria a la ciudadanía, y se preservaba solamente el principio de seguridad al de igualdad en casos especiales, por ejemplo, para los cargos militares. Las labores administrativas del gobierno ateniense se dividían en «un amplio abanico de puestos anuales y en un Consejo de 500 varones, todos ellos escogidos al azar y restringidos a ocupar tales cargos por un periodo de uno o dos años» (Finley 1980, 28). Así, el mecanismo de sorteo y la gran cantidad de participantes en diversas funciones y cargos del gobierno garantizaba que la participación no se circunscribiera a una minoría de activista, sino que quedara en manos de una parte importante de la ciudadanía (Arblaster 2002).

Cabe apuntar que la implementación del sorteo como instrumento político también ha coincido con otros periodos de progreso cultural y prosperidad en los Estados urbanos, tal y como ocurrió en las sociedades de la Venecia y Florencia renacentistas (Van Reybrouck 2017), una razón más que invitaría a considerar su utilización. Con todo, y aunque aquí se coincide en parte con la propuesta del autor, sobre todo en la idea de que la utilización del sorteo generaría, casi automáticamente, mayor representatividad política, es por lo menos debatible que este mecanismo sea capaz de resolver el tema referente a la eficacia. De hecho, ya desde la República de Platón, se ha planteado que la igualdad de derecho que brinda la democracia no garantiza que las decisiones políticas consiguientes sean acertadas o ventajosas en general (Dunn 2019).

Por otro lado, modificar el sistema representativo electoral tampoco asegura que la ciudadanía tendrá mayor interés en los asuntos públicos y, por ende, que estaría mejor preparada para asumir, si fuera el caso, la responsabilidad de tomar decisiones sobre la vida colectiva. En otras palabras, si el análisis solo se enfoca en qué cambios legislativos, jurídicos o normativos habrían de hacerse a los sistemas electorales, se deja de lado la búsqueda de alternativas para quien constituye la materia prima de una democracia: la ciudadanía. Al mismo tiempo, se caería en el frecuente error de enfocarse solo en las características del instrumento de gobierno y omitir del asunto al rol de la ciudadanía y su responsabilidad al respecto. O, ¿acaso son solo los gobiernos e instituciones de la democracia los que no han estado a la altura de las circunstancias?, ¿se debería absolver por completo a la ciudadanía de toda la cuestión?

Reconocer la contribución de la ciudadanía, ya sea por acción u omisión, a los escenarios políticos actuales y pasados no equivaldría, solamente, a un mea culpa. Asumir parte de la responsabilidad implicaría ser consciente de que se tiene cierto margen de maniobra en la configuración política de la comunidad a la que se pertenece. Al fin y al cabo, este es el motivo por el que, a menudo, en los debates sobre democracia, se menciona al involucramiento ciudadano en los asuntos públicos como un factor indispensable para la democratización de los gobiernos. Con ello, se hace referencia a la participación ciudadana, que consiste en que los miembros de determinada comunidad política tomen parte en la búsqueda de soluciones a las problemáticas públicas. Es decir, se busca generar una relación gobierno-sociedad en la que ambas partes intervengan de forma coordinada en el desarrollo y administración de lo público. Pero ¿cuál es el papel de la participación ciudadana en la actual crisis de las democracias occidentales?, y ¿cuál es su relación con el concepto y noción de ciudadanía?

Antes de entrar de lleno a la cuestión, es menester establecer qué se entenderá aquí por conceptos como «gobierno» y «democracia», que son cardinales a lo largo del texto.

El gobierno reside en la toma de decisiones referentes a los asuntos de cierta colectividad, o, por lo menos, de algunos de sus miembros, y en las cuáles se adoptan medidas obligatorias para todos los integrantes que la componen (Andrade 2008), ya que éstas son necesarias para la sobrevivencia del grupo, tanto al exterior como al interior (Bobbio 1986). En función de que las decisiones sobre la colectividad sean tomadas por un ente individual (monarquía), algunos pocos (aristocracia) o muchos (democracia), se hablaría de una forma concreta de gobierno (Osorio 2004). Para Finley (1980), las posibles formas de gobierno serían las autocracias (gobiernos de un solo individuo), las aristocracias (gobiernos de los mejores) y las democracias (gobiernos de los pueblos).

El gobierno democrático, que es el aquí analizado, implica un conjunto de reglas que establecen «quien está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos» (Bobbio 1986, 14), donde es el cumplimiento de la voluntad mayoritaria el criterio fundamental a respetar. Así, la democracia es la forma de gobierno en que la mayoría de individuos pertenecientes a una colectividad (municipio, estado, país, etc.) son quienes ejercen directa o indirectamente el poder político. En este sentido, Sartori (2009, 17) ha precisado que, al menos desde el punto de vista operativo, la democracia debe inspirarse en el principio de mayoría limitada o moderada, es decir que «los más tienen derecho a mandar, pero en el respeto de los derechos de la minoría» [1]. Como bien plantea Arblaster (2002), con el mayoritarismo viene el riesgo de que las mayorías se olviden de que en otro contexto podrían constituir una minoría, o de que solo las mayorías tienen derecho a decidir sobre todas las cuestiones. Sin embargo, las minorías siempre tendrán derecho a recordar al resto de la sociedad que también son parte de ella.

Los gobiernos democráticos han dado pie a las dos formas más comunes de democracia: la directa y la semidirecta. La democracia directa fue el sistema utilizado en las ciudades-Estado de la antigua Grecia, cuando se entendía por democracia al pueblo que se gobierna a sí mismo, es decir, sin la mediación de representantes (Arblaster 2002). Como ya se dijo, se hacían asambleas públicas con cierta frecuencia para discutir los asuntos referentes al gobierno [2] (Andrade 2008). Esta práctica de la democracia directa permitió abolir, en su momento, la brecha entre gobernantes y gobernados o entre estado y sociedad, división muy frecuente en el pensamiento político convencional (Arblaster 2002). Por su parte, la democracia indirecta se divide, a su vez, en representativa y participativa. La primera es prácticamente la democracia electoral, donde la representación se alcanza a través del voto y los partidos políticos juegan un papel fundamental (Pindado 2004); la segunda, como se verá más adelante, va más allá al proponer una mayor intervención por parte de la ciudadanía.

Aunque hasta mediados del siglo XIX comenzó a añadirse el término «directo» a lo que simple y sencillamente se llamaba democracia, hoy en día este concepto suele asociarse más a la democracia indirecta, es decir, a los sistemas representativos. Esto se debe a que la democracia constituye una de las ideas más esenciales y perdurables de la política y, por lo mismo de su relevancia, ha sido un concepto sumamente discutido (Arblaster 2002). Algunos autores son dogmáticos al respecto, pero su significado, como el de cualquier otro constructo utilizado en ciencias sociales, nunca será único ni estático. Por brindar un ejemplo, el vocablo demócrata, como término de autodescripción política y antítesis de la palabra aristócrata, no reapareció en ningún idioma de la Europa occidental hasta finales del siglo XVIII. Democracia era una palabra griega, seglar y propia de intelectuales, algo no bien recibido en un contexto político sacralizado o muy religioso, y el consenso intelectual europeo no cambió hasta el primer tercio del siglo XIX, específicamente en 1833, cuando la democracia era ya una experiencia europea, por lo menos a niveles locales (Dunn 2019).

En ello influyó bastante la Revolución Francesa, y no solo en esta parte del orbe, sino a nivel global, pues sus principios inspiraron procesos como la primera revuelta de esclavos del Caribe, en Haití, y algunos movimientos independentistas en países latinoamericanos (Arblaster 2002). Para Dunn (2019), este fue un elemento político que favoreció el paso del feudalismo al capitalismo porque la democracia se traspuso a la transición del Antiguo Régimen al Estado moderno posrevolucionario. Incluso, en los Estados Unidos, hubo cierta resistencia hacia su adopción, sobre todo en el periodo de Independencia y la redacción de su primera constitución, ya que entonces, la democracia aún significaba la participación popular directa en el gobierno. Por tal motivo, los creadores de las constituciones federales y estatales estadounidenses pusieron ciertas restricciones a las asambleas elegidas por el pueblo. Principalmente, un sistema representativo a través del cual las personas electoras eligieran a sus gobernantes, que en teoría serían individuos a quienes reconocían como mejores o más capacitadas para asumir tal responsabilidad. Es en este momento cuando surge una versión alternativa a la de democracia como gobierno popular (Arblaster 2002). Podría decirse que se trataba de los primeros esbozos de lo que, a la postre, sería la democracia representativa.

Con la llegada de esta nueva perspectiva, el debate giró hacia qué tanto se debería incorporar a la ciudadanía en las decisiones o asuntos de la vida colectiva. En palabras de Bobbio (1989, 32-33):

A pesar de lo que se diga, del paso de los siglos y todas las discusiones que han tenido lugar en cuanto a la diferencia de la democracia de los antiguos frente a la de los modernos, el sentido descriptivo general del término no ha cambiado, si bien cambie según los tiempos y las doctrinas su significado evaluativo, según si el gobierno del pueblo sea preferido al gobierno de uno o de unos cuantos o viceversa. Lo que se considera que cambió en el paso de la democracia de los antiguos a la democracia de los modernos, por lo menos a juicio de quienes consideran útil esta contraposición, no es el titular del poder político, que siempre es el «pueblo», entendido como el conjunto de ciudadanos a los que toca en última instancia el derecho de tomar las decisiones colectivas, sino la manera, amplia o restringida, de ejercer este derecho.

La concepción de la democracia como una forma de gobierno en la que las decisiones colectivas se llevan a cabo bajo el criterio de cumplir con la voluntad de la mayoría de los individuos que pertenecen a una colectividad, al mismo tiempo que se respetan los derechos de sus minorías, pudiera juzgarse de escueta o reducida. Sin embargo, se coincide con otros autores (Bobbio 1989; Sartori 2009) que señalan la necesidad de tener a esta definición como punto de partida para cualquier análisis sobre la teoría democrática contemporánea. Tal postura no implica negar lo limitado que podría resultar esta perspectiva si la discusión se quedara ahí, pues como señala Arblaster (2002), definir la democracia solo como forma o método de gobierno es insatisfactorio porque disminuye su propia reputación y, por ende, sus resultados. Simplemente, significa reconocer que el criterio mínimo para considerar a un gobierno democrático es que se haya instaurado, por elección popular, una cuestión esencial para distinguirlo de dictaduras militares o regímenes autoritarios. Otro tema es si las sociedades que, al menos en este sentido ya sean democráticas, deban conformarse con ello.

Democracias contemporáneas. Entre la representación y la participación

Según Dunn (2019), la democracia llegó como vocablo e idea (no como experiencia concreta) a diversos sitios del mundo hasta principios del siglo XX, algo que el citado autor atribuye a la consolidación del mercado mundial. Conforme avanzaba el siglo, las democracias se consolidaron en diversos países occidentales, sobre todo después de su lucha frente al fascismo y el comunismo (Arblaster 2002). Como expone Sader (2004, 565), «la forma liberal de organización del Estado surgió en oposición al Estado absolutista y a los obstáculos a la libre expansión del capital».

Aunque a comienzos del siglo surgieron algunos modelos antiliberales como el keynesianismo, el fascismo y el socialismo soviético, sus respectivos fracasos provocaron un nuevo proyecto hegemónico basado en la idea de Estado mínimo y la expansión de las relaciones mercantiles. Es ahí cuando adquiere mayor fuerza la propuesta de democracia liberal, una ideología que «pasó a ser el horizonte histórico más avanzado en el mundo contemporáneo –sea en la versión de Fukuyama o en la de Hungtington, o incluso en la de Dahrendorf-, con la democracia identificada con la democracia liberal» (Sader 2004, 566). Esta perspectiva, también llamada elitista, competitiva o procedimental, deviene en gran parte del pensamiento de Joseph Schumpeter, quien juzgaba la teoría clásica de democracia como un planteamiento simplista e inadecuado para explicar el verdadero comportamiento político de la sociedad, y al cual se acusa además de ingenuo por suponer que cualquier miembro de una comunidad en particular es capaz de renunciar al interés individual para alcanzar el bien común (Vidal de la Rosa 2010).

Para Schumpeter (1983), la democracia no es una forma de organización política virtuosa donde las personas miembros de ella son capaces de gobernar bajo el principio de la voluntad popular. Contrario a esto, su concepción del pueblo o demos es la de un ente pasivo, gregario, reactivo, y al que solo le corresponde participar mediante el voto para elegir a quienes dirigirán el gobierno. Por tanto, la principal distinción entre las democracias y otras formas de gobierno no estaría tanto en la manera de ejercer el poder, sino en cómo se eligen sus gobernantes. En consecuencia, la democracia sería apenas un arreglo institucional para alcanzar decisiones políticas y donde algunos individuos compiten por el poder a través del voto del pueblo (Cohen y Arato 2000). Tal competencia se daría, principalmente, entre organizaciones (partidos políticos) que prometen ciertas ventajas o beneficios al pueblo, la cual podría ser una posible recompensa que estimula al votante a participar en un proceso electoral (Sartori 2009). Desde este punto de vista, «los dirigentes de los partidos políticos son los que deciden, no ‘el pueblo’» (Finley 1980, 33), pues la sociedad política se agrupa en partidos que funcionan como empresas que compiten cada cierto tiempo en un mercado por el voto, y cuyos ganadores gobiernan al Estado los periodos intermedios (Schumpeter 1983).

Así, la ideología de la democracia liberal [3] equipara al electorado con el consumidor y al proceso electoral con el mercado (Sader 2004), lo que provoca que durante las elecciones las personas sean vistas como las consumidoras de un mercado donde “libremente” pueden elegir la alternativa preferida entre diversos aspirantes a gobernar. Esta visión deriva, en gran parte, de la influencia de la teoría económica de la democracia, perspectiva que podría resumirse en un modelo que entiende a la participación como una transacción entre los electores y las élites políticas, en donde los primeros brindan sus votos a cambio de determinadas políticas ofertadas por las segundas (Habermas 1998). En consecuencia, desde esta perspectiva es normal que haya una brecha entre gobernados y gobernantes (Cohen y Arato 2000), pues la desigualdad social es concebida como un efecto natural de las diferentes oportunidades y capacidades individuales, discrepancias que constituirían un asunto de carácter económico o de mercado, y no de índole político (Osorio 2004).

En el mismo orden de ideas, se ha planteado que en las democracias liberales la sociedad equivale a la población objetivo hacia donde las élites dirigen sus estrategias políticas para lograr afirmarse en el poder, y donde la sociedad económica siempre busca aumentar sus ganancias. Se espera, entonces, una sociedad que acepte pasivamente su situación y la división del trabajo derivadas de las decisiones de quienes ostentan el poder en la comunidad política en cuestión. O sea, una sociedad que avale por completo (por acción u omisión) el mantenimiento del orden social imperante, similar a como ocurría en sociedades feudales caracterizadas por el vasallaje o la cultura del súbdito (Cortina 1994). Esta desvinculación que pretende hacerse de la igualdad y la democracia es preocupante, pues una sociedad se considera democrática precisamente porque las relaciones entre sus miembros no se basan en la subordinación y la deferencia. Contrario a ello, se sustentan en la sensación de igualdad entre las personas y de que sus derechos sean respetados (Arblaster 2002).

Por lo anterior, Osorio (2004) afirma que la democracia procedimental constituye una visión de la política que se adecua a los intereses de las clases dominantes. Esto debido a que brinda un modelo para integrar los desajustes y mantener el statu quo (Finley 1980). Desde hace tiempo se percibe a los dispositivos de representación como una forma de control popular para retener los poderes cotidianos del gobierno en manos de una élite ilustrada (Arblaster 2002). A su vez, se plantea que la democracia representativa nace, precisamente, de la creencia de que «los representantes elegidos por los ciudadanos son capaces de juzgar cuáles son los intereses generales mejor que los ciudadanos, demasiado cerrados en la contemplación de sus intereses particulares» (Bobbio 1989, 36), lo que hace a la democracia indirecta una vía más idónea para alcanzar los fines de soberanía popular. Pero la democracia así entendida sería solo «un mecanismo a través del cual la población decide sobre quiénes dirigirán el aparato estatal» (Osorio 2004, 60).

Si bien la obra de Schumpeter ha sido muy influyente en el desarrollo de la teoría política elitista moderna, también ha provocado la reducción de la democracia a aspectos procedimentales; a un método político para las decisiones legislativas y administrativas, y donde el gobierno por el pueblo no es posible debido a su apatía, pasividad e ignorancia. Para Arblaster (2002), lo dicho es consecuencia del intento por parte de los revisionistas de la teoría democrática tradicional, de redefinirla para limitar el papel de las masas en el sistema político. El fin de este grupo de teóricos era, en su opinión, cambiar la idea tradicional de democracia como poder o soberanía popular por otra que redujera la participación popular en el gobierno. Asimismo, señala que uno de los argumentos con que los revisionistas suelen cuestionar la existencia de la voluntad popular es que todas las sociedades son diversas y plurales, deduciendo que toda intención de actuar respecto a una voluntad única popular, atenta contra los derechos de los individuos o grupos que conforman a esa sociedad. La concepción pluralista permeó, incluso, en la teorización sobre el comportamiento de los partidos políticos en los procesos electorales, aunque la misma pluralidad electoral luego fuera recibida con poco entusiasmo por los propios teóricos revisionistas que criticaban a sistemas distintos a los dominados por dos partidos similares a los que había en Gran Bretaña o Estados Unidos.

Por otro lado, quienes defienden la perspectiva de democracia procedimental cuestionan la viabilidad de implementar mecanismos de mayor participación popular debido a las características de las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, Bobbio (1989, 33) afirma que las democracias representativas son «el único gobierno popular posible en un Estado grande». Otros planteamientos similares señalan que el auge alcanzado por los gobiernos representativos se debe, en gran medida, a que estos han sido vistos como la mejor solución a las dificultades que entrañaba gobernar a las grandes naciones modernas, y llevan a que la democracia directa sea vista como una doctrina que solo es apropiada para las ciudades-estado más pequeñas (Dahl 1992). Dicho de otra forma, este argumento de índole pragmático establece que la democracia representativa es, sencillamente, la única alternativa para las grandes sociedades, donde la ciudadanía es demasiado numerosa y bastante dispersa (Arblaster 2002).

Al respecto, se contraargumenta que, desde la antigua Grecia, se han tenido que afrontar problemas técnicos al gobernar, y que hasta los atenienses tuvieron que recurrir a experimentados militares o a expertos en temas de ingeniería y finanzas (Finley 1980). Es decir que, la dificultad implícita en adoptar más mecanismos de participación ciudadana que permitan aumentar el involucramiento popular en los asuntos públicos no sería motivo suficiente para abandonar tal pretensión. A su vez, se ha planteado que la participación popular no requiere, necesariamente, que todos se reúnan a la vez en un mismo lugar, y que los medios de comunicación modernos pueden contribuir a superar fácilmente esta clase de problemas, esto al brindar la posibilidad de que, a través de su implementación, el debate público y la participación directa sean realmente practicables. Por tanto, la democracia directa podría aplicarse mucho más de lo que actualmente se hace, y si su aplicación es escasa en las sociedades contemporáneas ello se debe más a razones políticas que prácticas o técnicas, pues quienes ocupan el poder simplemente no la quieren. Que se considere deseable o no es otra cuestión (Arblaster 2002).

Sin duda, los mecanismos de representación popular son muy importantes para el funcionamiento de las democracias. La participación electoral es esencial porque permite la gobernabilidad a través de la vinculación entre representantes y representados. De ahí que, con el paso del tiempo, cada vez más países adoptaran un sistema democrático liberal (Fukuyama 1992), priorizando con ello la implementación de los aparatos y ordenamientos que dan forma a la democracia representativa. Esto no es un logro menor en la vida social y política humana, pues aún no somos capaces de crear un procedimiento que se acerque más a las garantías de representatividad y universalidad que este sistema proporciona (Font y Blanco 2006). Además, aunque la democracia representativa implica una disminución del poder ciudadano a nivel individual, también es verdad que permite ahorrar una enorme cantidad de tiempo, sobre todo en comparación con lo que este debería invertir dentro de una democracia directa (Dunn 2019).

Dicho eso, cabe señalar que admitir la importancia de los dispositivos o mecanismos de la democracia representativa no es lo mismo que concebirlos como la única vía para ejercer la ciudadanía. Aun al reconocer la necesidad de la representación y la delegación política en sociedades tan numerosas y complejas como las actuales, no debería desecharse la posibilidad de que la ciudadanía intervenga más en los asuntos públicos, mucho menos si se piensa que además de persona se es un ciudadano, lo que implica que con cierta regularidad haya que priorizar fines colectivos sobre los individuales para recibir un estatus de igualdad de derechos en la comunidad que se vive (Botero, Torres y Alvarado 2008).

Asimismo, aceptar que la ciudadanía activa equivale a votar cada vez que hay elecciones sería reducirla al rol del electorado. El sujeto de la democracia no es el elector, o sea, quien vota, sino el ciudadano que en varios momentos y facetas se involucra en la vida pública (Conde, Gutiérrez y Chávez 2015). En gran medida, es por esta reducción que la perspectiva hegemónica de la democracia suele juzgarse como incompleta o limitada (Hevia y Vergara-Lope 2011; Sousa Santos 2004), lo que provoca el intento de enriquecerla o superarla con propuestas como la democracia participativa, la cual brinda la posibilidad de que la ciudadanía interesada en aportar a la resolución de cuestiones públicas se reúna para generar una discusión y coordinar acciones al respecto. Esta perspectiva ha tomado cada vez más fuerza por las crecientes críticas hacia la concepción mínima de la democracia.

En contraste a la mirada de democracia procedimental, la propuesta participativa retoma la importancia del aspecto deontológico o moral en un sistema de gobierno. Además, considera a la democracia un fin en sí misma, y no como mero instrumento para llegar al poder. Para Arblaster (2002), mientras más participe la ciudadanía de una comunidad política en los temas gubernamentales y, por ende, se acerque más a la realización del ideal democrático de autogobierno, más se disolverá la distinción convencional entre personas gobernadas y gobernantes. La democracia participativa restituye lo sustantivo del ejercicio de gobernar y rescata la visión clásica de la actividad política como virtud cívica a la cual aspirar [4]. Tal cuestión es fundamental en el debate sobre teoría democrática, pues aquí se coincide con la idea de Cohen y Arato (2000) de que en su búsqueda por alcanzar mayor realismo, la postura elitista ha caído en la contradicción de restringir el concepto de democracia a un simple método de selección de líderes y procedimientos de competición y ordenación de políticas, lo que sacrifica el principio de legitimidad democrática del que depende.

La democracia participativa intenta oponerse a la perspectiva hegemónica para complementar las formas representativas mediante la afirmación de derechos sociales que, aunque asegurados formalmente, con frecuencia son negados en la realidad (Sader, 2004). Al reconocer que la igualdad política «solo puede sostenerse mientras no se integre con las desigualdades sociales que arrancan de la inserción de los individuos en la economía» (Osorio 2004, 60), cuestiona la viabilidad de separar lo político y lo económico. Por ello, y contrario a la visión liberal, aquí sí se pretende reducir la brecha entre personas gobernantes y gobernadas, y enfatizar la necesidad de que tanto los unos como los otros adopten un rol activo en el ejercicio del poder (Cohen y Arato 2000), ya que, como expresa Andrade (2008, 61), la democracia «supondría, en su acepción pura, el autogobierno pleno de una comunidad, es decir, la supresión de la diferencia entre gobernantes y gobernados».

Las iniciativas cimentadas en la democracia participativa han podido rescatar la dimensión pública y ciudadana de la política, ya sea por la movilización de sectores sociales interesados en la implementación de ciertas políticas públicas o mediante la exploración de formas alternativas de organización del sistema político (Sader 2004). La democracia participativa busca aumentar la intervención del ciudadano en el gobierno de su comunidad. Pretende que la ciudadanía no se limite al ejercicio de los derechos políticos mediante el voto, «sino que se involucre en diferentes grados y etapas en el ejercicio de gobierno a fin de otorgar mayor eficacia a las decisiones públicas» (Ziccardi 2003, 163). Esta perspectiva de democracia hace posible confrontar aspectos como la desigualdad, el patriarcado o la explotación, entre otras situaciones de opresión padecidas por la ciudadanía en las sociedades contemporáneas (Sousa Santos 2004). En congruencia con tal enfoque se plantea que el involucramiento ciudadano no debe ser secuencial ni limitarse a la elección de representantes políticos, sino que debe canalizarse al día a día gubernamental (Brugué, Font y Gomá 2003).

En suma, aún con los avances que significaron la implementación de aparatos y ordenamientos generados desde la lógica representativa, los cuales se centran principalmente en la búsqueda de las garantías de universalidad en un sistema político democrático, la democracia representativa sigue siendo necesaria en la actualidad, pero, al mismo tiempo, pareciera insuficiente para atender las problemáticas o retos que enfrentan las sociedades contemporáneas. De ahí la coincidencia con Bobbio (1989, 79) en que aun con «la plena aceptación del principio democrático y el elogio de la democracia representativa como la mejor forma de gobierno, el ideal de la democracia perfecta todavía está muy lejos de ser alcanzado». En palabras de Pindado (2004, 312): «debemos coincidir con un amplio sector de la doctrina, en que la faceta representativa de la democracia sufre una evidente crisis».

Lo anterior ha invitado a indagar sobre alternativas más satisfactorias para las mayorías, lo que produjo el surgimiento de la propuesta contrahegemónica de la democracia participativa. Con todo, y aunque este enfoque está más cerca del ideal democrático, también tiene sus problemas. Por ejemplo, su idealismo o excesivo carácter deontológico (o sea, referente al «deber ser»). Este aspecto quizá sea el que le ha provocado las mayores críticas a la perspectiva participativa, siendo, incluso, juzgada de utópica y antimodernista (Cohen y Arato 2000). Tal clase de cuestionamientos suele hacerse desde la mirada realista, perspectiva filosófica-política que con frecuencia subyace a la propuesta de la democracia elitista o procedimental.

A pesar de la crítica realizada al hecho de agrupar a diversos filósofos clásicos como Maquiavelo, Hobbes o Spinoza junto a otros autores modernos de la ciencia política como Waltz, Morguenthau o Carr por considerarlos a todos pertenecientes al realismo político (Pocock 2011; Skinner 2002), resulta innegable que diversos autores han pensado diferente al respecto (Crespo Mendoza 2001; Iturralde Blanco 2015), y establecen cierta continuidad o vinculación entre sus planteamientos corriendo el riesgo de caer en el anacronismo o la especulación teórica. Por ello, se ha intentado generar enfoques alternativos para analizar la teoría política y, en concreto, al realismo político (Cabrera 2014a; Cabrera 2014b).

Si bien aquí se coincide con la crítica central de que los escritos políticos no deben sacarse de su contexto temporal e intelectual, y que estos hay que situarlos siempre en su propio horizonte discursivo, no se comparte por completo la idea de que la tradición realista solo sea resultado de una «construcción retrospectiva» (Cabrera 2014a, 148). Recurriendo a la misma lógica, podría aseverarse que toda la disciplina histórica lo es. Además, aunque es verdad que con frecuencia en los debates sobre teoría política se caricaturiza o se hace «hombre de paja» a la postura adversaria, ello obedece, en parte, al uso de los tipos de ideales weberianos, un reduccionismo al que se suele recurrir a menudo en las ciencias sociales, ya sea con fines analíticos o pedagógicos, y que si bien es un ejercicio intelectual debatible, tampoco es motivo de censura o descalificación. Mucho menos, deberían desestimarse las reflexiones surgidas de este tipo de análisis solo por reflejar posturas distintas a la propia.

De hecho, se ha ido incluso más allá al señalar que cualquier explicación científica conlleva, inevitablemente, cierto reduccionismo debido a que con ella se busca reducir el espacio temporal entre explanans y explanandum (Dieterlen 1987). En el presente caso, el intento de reducir la complejidad para poder compartir ideas y reflexiones individuales no equivale en ningún momento a aseverar que el asunto sea tan sencillo como podría parecer en la simplificación. Entonces, lo que se busca es presentar, de forma sucinta, algunas de las críticas que diversos autores que se suelen ubicar dentro de ese «gran paraguas» del realismo político han realizado al idealismo democrático, o, más concretamente, a la democracia participativa, no sin antes referir a la lectura de los ya citados artículos de Cabrera (2014a, 2014b) a quien desee profundizar en la cuestión. Una vez hecha la aclaración, y reconocido el reduccionismo implícito en la dicotomía realismo-idealismo, se procede a presentar las principales características de ambos paradigmas.

Realismo político y las críticas al idealismo democrático y la democracia participativa

El realismo político es una filosofía que concibe al ser humano egoísta por naturaleza y que tiende a buscar satisfacer sus intereses particulares, los cuales se manifiestan en la búsqueda de riqueza, prestigio o poder, incluso cuando ello implique pasar por encima de los derechos de otros. Por ende, para evitar el caos social se requiere de reglas e instituciones sólidas, así como de un Estado fuerte que las respalde y que pueda fungir de mediador entre el constante conflicto de intereses (Crespo Mendoza 2001). Uno de sus principales exponentes es Thomas Hobbes, autor de la frase: «el hombre es un lobo para el hombre», y de las ideas ampliamente difundidas en el derecho natural de que cada quien debe velar por su propia supervivencia y seguridad, y que la sumisión al Estado (Leviatán) es ineludible para las personas en cualquier tipo de gobierno.

Antes de continuar, conviene hacer un breve paréntesis para resaltar que las ideas de Hobbes (1651) no solo suelen ubicarse en el realismo político. Su pensamiento también debe situarse, e incluso en mayor medida, dentro del contractualismo. Esta corriente filosófica, que surge en el siglo XVII y se desarrolla durante la época de la Ilustración, buscaba explicar los fundamentos de las sociedades y el Estado moderno. A grandes rasgos, lo que el contractualismo plantea es que los seres humanos, al encontrarse en estado natural deciden hacer un pacto para unirse y vivir juntos en sociedad. Para Hobbes, los seres humanos requieren una organización artificial como el gobierno para poder vivir en sociedad, por lo cual se convierte en un mal necesario para evitar una guerra global o un escenario donde la fuerza y el fraude sean las virtudes cardinales.

Según esta línea de pensamiento, en la naturaleza de los individuos hay tres causas principales para la discordia: competencia, desconfianza y gloria. Debido a la primera, se atacarían mutuamente para obtener determinados beneficios; la segunda, se debería al deseo de conseguir seguridad; y la tercera, se buscaría con el fin de ganar reputación. De acuerdo con Hobbes, a los seres humanos siempre los moverían las pasiones, y éstos solo rechazarán el conflicto implícito en tratar de conseguir algo ajeno cuando el miedo al daño sea superior al beneficio que esperan obtener (por ejemplo, no robar por temor a ser asesinado). Por ende, la única manera eficaz de contener esta naturaleza salvaje y primitiva es por medio del poder soberano.

Tal cuestión tiene una implicación fundamental en la concepción del comportamiento humano en el ámbito social: las personas solo obedecen las normas o leyes cuando hay un beneficio de por medio, ya sea que se trate de recibir recompensas o evadir castigos. En otras palabras, el respeto hacia las reglas de convivencia no es por convicción propia sino por mera conveniencia, pues su cumplimiento se debería a la racionalidad y no a razones morales o éticas (Crespo Mendoza 2001), de lo que se sigue que no es posible dominar definitivamente esta tendencia natural, solo coartarla mediante recompensas al comportamiento colaborativo (Iturralde Blanco 2015). Otra manera de contener el estado de naturaleza sería con la vigilancia mutua, la cual surge de la desconfianza entre los individuos, quienes «desconfían de los demás porque conocen su propia inclinación a promover sus intereses por encima de lo que sea» (Crespo Mendoza 2001, 44). A este razonamiento se apega la retórica de Hobbes al preguntar a quienes poseen una visión más positiva de la humanidad: ¿por qué entonces cierran con doble llave las puertas de sus casas? (Iturralde Blanco, 2015).

Otro filósofo contractualista, John Locke (1689), diferiría con Hobbes respecto al Estado natural, considerando que este no era tan negativo porque en el estado natural se gozaba de cierta libertad y bienestar. En cuanto a su concepción del contrato social, pensaba que la ciudadanía no cedía completamente sus derechos naturales al monarca, sino que solo los prestaba para recibir a cambio ciertos derechos civiles. Ante ello, el monarca tendría la obligación de contribuir a la protección de la libertad y la propiedad privada de todos los individuos. Más importante aún, su perspectiva resaltaba que el único principio válido de legitimación de la sociedad y el poder político sería el consenso, el cual representaba un pacto completamente libre y voluntario (Locke, 1689).

Posteriormente, Jean Rousseau (1762) planteará la necesidad de que exista una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común a las personas y sus bienes. Él coincidirá con Hobbes en lo necesario de un contrato social a través del cual cada quien puede conservar la libertad, entendida como la voluntad individual de decidir y actuar entre todos, para así dejar de lado los deseos e impulsos físicos en beneficio de la voluntad general. En cambio, diferirá con él en cuanto a que el Estado se constituye como el vínculo racional derivado de una obligación considerada válida y no como institución coactiva. El contrato social equivaldría a la pérdida de ciertas características naturales (deseos individuales) a cambio de ganar libertad social, pues al no ser los individuos entes aislados y pertenecer a una colectividad, deben ceder y aceptar que la vida en sociedad solo funciona al seguir las pautas de la voluntad general. Así es como los individuos formarían parte de una ciudadanía, pues participan de la autoridad soberana y que colectivamente llaman pueblo (Rousseau, 1762).

Otra distinción es que, aunque en estado de naturaleza el ser humano tiende a buscar su propia conservación y a evitar sobre todo cualquier clase de esfuerzo y dolor, este no es un ser hostil ni ambicioso. Por ello, Rousseau (1762) señala como principal error de Hobbes el atribuir tales características de la persona en sociedad a la persona del estado de naturaleza. Finalmente, otra diferencia entre los contractualistas es que la concepción de sociedad de Rousseau no es tan individualista como las de sus predecesores, cuyas ideas suelen asociarse más al pensamiento político liberal. Tampoco entendía a la sociedad como mero conjunto o colección de individuos discretos unidos solamente por las leyes impuestas por la autoridad. Por eso enfatizaba en la idea de que, así como la voluntad general no equivale a la suma de las voluntades individuales, tampoco el interés general era simplemente la agregación de los intereses individuales (Arblaster, 2002).

Regresando al realismo, podría resumirse entonces a la corriente hobbesiana como una perspectiva donde se plantea que la vida en sociedad dependerá siempre de un Estado coercitivo y vigilante, dotado de la suficiente fortaleza para conciliar los múltiples intereses particulares de individuos egoístas y desconfiados que solo obedecen las leyes porque obtendrán determinados beneficios o evitarán ciertas sanciones.

Otro representante importante del realismo político es Hans Morgenthau (1960), para quien la sociedad y su actuar político vienen determinados por una naturaleza humana egoísta y racional, caracterizada por una búsqueda de bienestar que orienta las acciones individuales y colectivas hacia la consecución de poder. En la visión de este autor, los Estados compiten en un mundo de conflicto y anarquía por la imposición de sus intereses y las propias perspectivas sobre las de los demás. A nivel micro, su perspectiva entiende a la práctica política como un ejercicio instrumentalista, es decir, como medio para alcanzar cierto fin, lo que recuerda al tan conocido principio maquiavélico. Más concretamente, Morgenthau (1960) la concibe como una lucha por obtener beneficios particulares, y dentro de la cual considera incluso a las amenazas sobre el uso de violencia como medida válida para hacer prevalecer los propios intereses. Esto porque la señala como un elemento intrínseco de la política. Por último, además de la supuesta necesidad humana de acumular más poder y de, por ende, manifestar un apego invariable en el tiempo hacia él, otra premisa del realismo que también adopta el autor es la evidente separación de los parámetros morales y la política.

En contraparte al realismo, el idealismo concibe a las personas como seres capaces de superar los vicios y las limitaciones que entorpecen la vida social. Gracias a este potencial de realización puede renunciar a su egoísmo y ambición. A nivel colectivo, la superación de esas cuestiones podría darse a través de diversas condiciones políticas y económicas que permitan formar una mejor sociedad, donde haya justicia, libertad e igualdad plenas (Crespo Mendoza 2001). El idealismo democrático inherente a la perspectiva participativa suele venir acompañado de comunitarismo (aunque no necesariamente). Esta vertiente establece que la solidaridad entre los individuos y las pautas culturales conforman la identidad colectiva en la que están insertas las identidades individuales (Maíz 2001), de tal forma que la principal virtud ciudadana reside en la búsqueda del bien común, íntimamente ligada al respeto de las normas compartidas (Cohen y Arato 2000). Según este supuesto la moralidad ciudadana no tendría un carácter autónomo sino heterónomo, el cual depende, sobre todo, de los valores que rigen la comunidad donde se habita.

Para Vidal de la Rosa (2010), la confianza en las virtudes ciudadanas es un elemento necesario de cualquier perspectiva optimista de democracia y, en gran parte por ello, a menudo es considerada utópica o ilusoria. El idealismo democrático supone que las personas están politizadas por naturaleza, de manera que siempre buscarán informarse de los asuntos públicos e involucrarse en labores de gobierno. Igualmente, supone que con el hecho de adoptar al republicanismo y las instituciones democráticas «surgirá un ciudadano ejemplar, honesto en su quehacer público, respetuoso de la ley, interesado por el bienestar social, no solo en cuanto él mismo pueda verse beneficiado, sino a partir de un sentimiento cívico de solidaridad hacia sus conciudadanos» (Crespo Mendoza 2001, 42).

Dentro del idealismo existen varias vertientes, y no todas sugieren que el ser humano sea naturalmente generoso, honesto y participativo en lo público. Por ejemplo, un postulado de la democracia republicana define a la política como una actividad comunicativa y transformadora de intereses conflictivos en intereses no conflictivos que promueve el acuerdo racional en torno al bien común (Maíz 2001). Empero, la objeción de los realistas a cualquier versión de democracia idealizada es, por un lado, que se trata de un escenario inalcanzable porque requiere una transformación moral colectiva que históricamente nunca se ha presentado; y, por el otro, que las instituciones democráticas constituyen una evidencia de que las personas no son confiables pues, de ser así, ni siquiera se necesitaría de las mismas (Crespo Mendoza 2001).

Uno de los más fervientes críticos del idealismo democrático es Sartori (2007), quien defiende que los Estados actuales solo pueden explicarse desde la teoría de la democracia liberal, y que el mecanismo de selección de las personas más aptas y capaces es sin duda la mejor manera de elegir representantes. Este autor defiende que el criterio de «igualdad aritmética» es nocivo para la sociedad y que debe sustituirse por el criterio de «igualdad de mérito», referente a las capacidades y los talentos, para generar así una meritocracia electiva. Otros teóricos han ido incluso más allá al sentenciar que la democracia solo es un ideal y que, en realidad, nunca ha existido un gobierno de tales características. Es el caso de Dahl (2009), quien plantea que a lo más que puede aspirarse es a la poliarquía, o sea un gobierno de muchos, no de todos. Para él, la democracia solamente tiene utilidad como un sistema hipotético que permite situar los distintos grados en que el gobierno es capaz de satisfacer a toda la ciudadanía sin establecer diferencias políticas. De ahí su planteamiento de que los gobiernos deben centrarse en aspirar a la poliarquía, un sistema sustancialmente liberalizado y popularizado (representativo) que esté francamente abierto al debate público.

También desde el polo realista, Crespo Mendoza (2001) señala que la democracia representativa es vista por los idealistas como deformación de la democracia original y como el arrebato de las élites a la ciudadanía del derecho a participar, sin contemplar las dificultades técnicas y políticas de implementar la democracia directa en las sociedades contemporáneas masivas y complejas. En su opinión, el idealismo trata de incitar a un mayor involucramiento político sin pensar que la participación masiva corre el riesgo de inducir procesos similares a los de una revolución, donde se destruyen las instituciones vigentes para luego dar paso al periodo anárquico que generalmente antecede a las formas de totalitarismo. Por ello, considera que la sola idea de idealismo democrático es muy dañina para la sociedad porque provoca juicios severos contra las instituciones y prácticas de la democracia real, lo que debilita su legitimidad y respaldo popular.

Varios de los razonamientos de Sartori, Dahl y Crespo sobre la teoría democrática son convincentes. Incluso, algunos de sus argumentos al respecto parecerían irrebatibles. No obstante, vale la pena reflexionar sobre los siguientes aspectos:

I) Se coincide con la afirmación de que con frecuencia los idealistas ven a la democracia representativa como deformación de la democracia original, sin contemplar las dificultades técnicas y políticas de la democracia directa. Con todo, tal planteamiento es una generalización que no refleja el punto de vista de todas las personas que se cargan más al lado participativo en el debate. Como en tantos otros temas, el análisis suele plantearse en términos dicotómicos por pragmatismo, facilidad didáctica, o debido a la dificultad cognitiva y comunicativa de llevar el análisis a un terreno de escala graduada entre dos polos. Incluso, aquí mismo se ha recurrido a esta clase de reduccionismo. Pero de ahí a afirmar que el objeto de estudio en cuestión, en este caso la democracia, sea de naturaleza binaria en lugar de continua, hay una distancia enorme.

La dialéctica continua entre el realismo, a menudo inherente a la perspectiva de democracia elitista, y el idealismo que con frecuencia subyace a la propuesta de democracia participativa, constituye, básicamente, un conflicto constante entre quienes exigen un Estado liberal que gobierne lo menos posible (Estado mínimo) y quienes demandan un Estado donde el gobierno esté en mayor medida en manos de la ciudadanía (Bobbio 1989). Como lo expresa Dunn (2019, 61), pareciera que hay dos grandes grupos de teorías democráticas: «unas ideológicamente sombrías y las otras bastante ruidosamente utopistas». O, como Achen y Bartels (2017) las llaman: una perspectiva realista de la democracia, por un lado, y un enfoque popular de la misma, por el otro.

Para quien escribe, las posturas intermedias estarán siempre más cercanas a la realidad que las extremas. En este sentido, es bastante claro que tanto la representación como la participación son fundamentales para la democracia y que estas no son excluyentes sino complementarias. Dicho de otra manera, no se trata de sustituir la representación por la participación, lo que se dice es que la verdadera democratización del sistema político implica complementar mecanismos de democracia representativa con el involucramiento cotidiano de la ciudadanía (Ziccardi 2008). Como ha expresado Pindado (2014, 312) «la elección democrática de los representantes no agota, ni mucho menos, las posibilidades de ejercer el derecho a la participación».

II) En relación con el punto anterior, tanto Dahl (2009) como Sartori (2007) han centrado sus cuestionamientos hacia la perspectiva idealista de la democracia; plantean que la poliarquía o democracia liberal, respectivamente, son la mejor alternativa para una sociedad. Sin embargo, sus propuestas de liberalización del sistema político e igualdad de mérito solo abarcan aspectos correspondientes a la representación política, menoscabando por completo el tema de la participación ciudadana. Ese es justamente el mismo error que han cometido los tecnócratas, pues al enfatizar en aspectos procedimentales al tratar de resolver la crisis de eficacia democrática se han olvidado de atender satisfactoriamente la crisis de legitimidad (Van Reybrouck 2017). Esto sin duda ha contribuido al fortalecimiento de los populismos en distintas partes del mundo.

III) Sobre la existencia de las instituciones democráticas reguladoras como prueba de que los seres humanos no son confiables, se cuestiona lo siguiente; suponiendo que se aceptase tal premisa de Hobbes, ¿qué debe esperarse entonces de las instituciones y gobiernos? ¿No están acaso formadas y dirigidas también por personas? ¿En verdad sería coherente con este paradigma esperar que las instituciones y gobiernos actúen siempre de forma honesta y buscando el bien común? [5]. ¿Por qué tener confianza en instituciones o gobiernos constituidos por las mismas personas de los que se tiene tan pocas expectativas sobre su calidad moral? En realidad, apegados a tales supuestos sería mucho más congruente pensar que las instituciones o gobiernos pudieran comportarse en algún momento de manera similar a las personas que las conforman y, por ende, convendría efectuar mecanismos de vigilancia ciudadana para regular su desempeño. De ahí que las instituciones de la democracia requieran a menudo de la participación de la ciudadanía para un funcionamiento más adecuado. Ergo, el involucramiento ciudadano en lo público es un tema esencial para cualquier sociedad democrática contemporánea, aun cuando este tópico no siempre reciba la atención merecida.

IV) Puede que Crespo Mendoza (2001) tenga razón en cuanto a que el idealismo espera una transformación moral colectiva nunca dada, pero ¿quién dice que todos los que creemos viable una mayor participación ciudadana tenemos tal expectativa? En términos dicotómicos quizá fuera necesario elegir entre la instantánea trasformación moral colectiva o una permanente apatía social, pero como ya se dijo, existen alternativas intermedias que podrían dar mejores resultados que suscribirse a las típicas posturas antitéticas. Sería ingenuo pensar que de repente toda la población dejará de ser apática y participará de lleno en lo público, pero ¿acaso no es posible que cada individuo de una sociedad pueda simplemente involucrarse más de lo que lo hace? Una respuesta afirmativa a esta cuestión implica, necesariamente, concebir a la participación como un continuo en el que existen diversos grados o niveles de involucramiento.

Un avance al respecto es la propuesta realizada por Lester Milbrath (1965), quien plantea que en las democracias cualquier integrante interpreta un papel importante (aún sin tener conciencia o intención de ello), y que éste puede catalogarse en función de su grado de intervención política en: gladiadores (las personas protagonistas y que conforman la minoría de una comunidad que en verdad tiene la opción de dedicarse por completo a lo público); espectadores (constituidos por la mayoría de las personas que acude a votar en cada proceso electoral); o, apáticos (quienes se abstienen de participar de cualquier manera). Para el autor, los tres roles son necesarios y además están interrelacionados, ya que si alguno falta carecería de sentido la existencia de los otros (Milbrath, 1965).

Si se cavila sobre lo anterior, la propuesta es valiosa en dos sentidos: primero, porque muestra que tratar el involucramiento ciudadano como una cuestión binaria (en términos de presencia/ausencia) es inadecuado porque en realidad hay varios roles de ciudadanía a partir del grado de interés y de las posibilidades de intervenir en las decisiones sobre lo público; y segundo, porque elimina de tajo la aspiración ingenua o idealista de que haya participación permanente. Aquí se coincide con Merino (2016) en que el símil usado por Milbrath es acertado y refleja fielmente lo que ocurre en las democracias contemporáneas, donde sería errado esperar que toda la ciudadanía estuviese dispuesta a interpretar el mismo rol. Además, hasta en los casos de quienes desean participar, la forma, intensidad, momento y dirección en que lo hagan siempre variará de un individuo a otro (Merino, 2016). Llevando más lejos el razonamiento de este autor, incluso podría aseverarse que hasta la participación de una misma persona podría variar en cuanto a la frecuencia e intensidad en distintas circunstancias o contextos. Si bien es cierto que estas ideas añaden cierta complejidad al tema, también es verdad que al considerarlas en el análisis pueden llevar a una mayor comprensión del fenómeno.

Por otra parte, lo planteado por Merino también es relevante porque resalta que en las democracias no solo hay distintos tipos de ciudadanos, sino que la diversidad también está presente en la manera en la que éstos deciden e intentan (o no) involucrarse en lo público. Así como la expectativa de ciudadanía total es utópica, «también es prácticamente imposible la participación idéntica de todos los individuos que forman las sociedades de nuestros días» (Merino 2016, 12). En palabras del que escribe: además de diferentes participantes, existirían distintas participaciones.

Para cerrar este apartado, es pertinente plantear que las expectativas individuales y colectivas en cuanto al grado de involucramiento ciudadano necesario para que exista un adecuado funcionamiento democrático en las sociedades, seguramente estarán vinculadas a lo que se conciba como ciudadanía en determinada comunidad política. Ahí es donde reside la relevancia de las particularidades inherentes a cada modelo de ciudadanía, ya que según las características de la noción predominante dentro de una sociedad, es que cabría esperar o no dados comportamientos políticos.

La ciudadanía republicana como alternativa a la dicotomía

El término ciudadanía tiene sus orígenes en la política griega y romana. Siglos después, en la época de Santo Tomás de Aquino, comenzó a utilizarse con frecuencia para discernir entre las acciones llevadas a cabo en el ámbito estatal y las realizadas en un contexto eclesiástico (Canto 2010). Para la época contemporánea, Marshall (1950) llevó a cabo una de las primeras sistematizaciones del concepto que, a la postre, se convertiría en una de las más referenciadas en la literatura. Según este autor, la ciudadanía estaría conformada por tres aspectos: lo civil, lo político y lo social. El primer elemento se refiere a las libertades individuales, el segundo al derecho a participar políticamente, y el tercero, al derecho de alcanzar un bienestar económico y seguridad (Marshall 1950).

Se suele decir que ciudadano es una persona que, al formar parte de un Estado, posee ciertos derechos y deberes plasmados en la ley, con la cual se aspira a proteger los primeros y vigilar los segundos. Desde el punto de vista jurídico, la ciudadanía significó durante mucho tiempo la mera pertenencia a un Estado o nacionalidad; su concepción como un status circunscrito por los derechos civiles es bastante reciente (Habermas 1998). Con todo, la ciudadanía es un término que va más allá de un estatus jurídico, es también un conjunto de prácticas cotidianas de carácter cívico y cultural que derivan de procesos de construcción social. La ciudadanía se forma a lo largo de la vida, pues requiere «ciertos conocimientos, valores, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar un compromiso cívico para involucrarse en la esfera pública» (INE 2014, 20).

Aunque históricamente nunca se ha adoptado un modelo único de ciudadanía (Conde, Gutiérrez y Chávez 2015), se coincide con la idea de que los tres principales modelos para definir e interpretar son el liberal, el comunitarista y el republicano (Adúriz y Ava 2006; Horrach 2009). Si bien hay quien clasifica a estos modelos como republicano, liberal y democrático (Conde, Gutiérrez y Chávez 2015; Peschard 2016), quien escribe se ha suscrito a la primera categoría por considerarla más afín con la propia visión de ciudadanía.

Sin duda, el modelo hegemónico actual es el liberal, que entiende a la libertad y voluntad individual como los valores fundamentales de la ciudadanía. Se fundamenta en las garantías individuales, el orden jurídico y la tolerancia (Conde, Gutiérrez y Chávez 2015). Esta visión promueve la idea de ciudadanía como un mero estatus dado por el Estado a las personas, y a éstas como seres que actúan racionalmente según sus intereses (Adúriz y Ava 2006), lo cual suele atribuirse a la influencia de la filosofía iusnaturalista, que concibe a la naturaleza humana como agresiva, egoísta y autodestructiva; y del pensamiento utilitarista anglosajón, que plantea la racionalidad y búsqueda del interés propio como directrices de la conducta. Aquí, las consideraciones éticas o morales solo tienen relevancia en el ámbito privado, dejan al Estado al margen de estas y reducen la moral pública a la esfera legal. Por tanto, el pensamiento liberal concibe a la ciudadanía como interventora en la vida pública pero solo para proteger sus propios intereses, siendo su participación la inevitable consecuencia de la comunidad de bienes (Robles Morales 2009).

Desde este enfoque, la democracia y el liberalismo están vinculados porque solo la primera es capaz de plasmar adecuadamente los ideales defendidos en el segundo. De igual modo, se dice que solo en un Estado liberal es posible alcanzar las condiciones requeridas para la democracia (Bobbio 1989). Así, se entiende a los mecanismos de representación política como la mejor vía para defender las preferencias e intereses ciudadanos y proteger sus derechos frente a posibles abusos del gobierno, siendo el voto la herramienta política ideal para lograrlo (Robles Morales 2009). Los elementos más característicos de este modelo son el individualismo, es decir priorizar el bien individual sobre el bien común; y el instrumentalismo, el cual concibe a los derechos políticos como simples medios para alcanzar ciertos fines (Horrach 2009). Lo primero, porque, como plantea Bobbio (1989, 16), «sin individualismo no hay liberalismo»; y lo segundo, porque el modelo proviene de la tradición clásica epicúrea, hedonista, que privilegia la búsqueda del placer y tiene como principio rector alcanzar el mayor bien o el menor mal (Robles Morales 2009). En suma, se trata del modelo más afín a la democracia representativa.

Una de las críticas más frecuentes a este modelo es que promueve excesivamente el individualismo. Ya desde mediados del siglo XIX, Alexis de Tocqueville denunciaba los riesgos de la exclusiva preocupación de los intereses privados y de la falta de compromiso hacia la vida pública. Para él, la tendencia individualista a la búsqueda de bienes materiales aparta a las personas de la vida pública y las retrae excesivamente a la vida privada. Para contrarrestar esta motivación, se requiere una visión ilustrada del propio interés, o sea, no un enfoque egoísta y utilitarista reducido a lo económico y que, ingenuamente, cree en la autosuficiencia, sino otro que entienda que el interés particular se encuentra, casi siempre, vinculado al interés general, y que las personas solo pueden convertirse en ciudadanos mediante la comprensión de que el interés particular va, inevitablemente, de la mano del interés colectivo (Tocqueville 2019). Una cuestión que Bauman (2013, 41) resume con la frase: «el individuo es el enemigo número uno del ciudadano».

Contrario a la ciudadanía liberal, el comunitarismo pone a la comunidad y al bien común, por encima del pluralismo y la libertad individual (Horrach 2009). Los comunitaristas defienden que la tesis liberal es abstracta, atomista e incoherente, señala que las personas de manera individual no son capaces de hacer juicios morales sin un proceso de socialización donde obtienen la identidad individual y colectiva, además de determinados conceptos y creencias (Cohen y Arato 2000). Aquí los valores a perseguir no son la justicia o la igualdad, sino aquellos principios determinados por el consenso grupal, lo que implica una unión de base excluyente y tendencia hacia la unanimidad, tal y como ocurre con el nacionalismo, donde las personas son absorbidas por la comunidad de pertenencia y pudiendo perder con ello la posibilidad de desarrollo autónomo particular (Horrach 2009). Así, aunque la ciudadanía comunitaria renueva la importancia de lo social y la colectividad, también conlleva el riesgo de absolutismo o el menoscabo de la libertad individual.

Por último, la ciudadanía republicana constituye un modelo mixto que vincula al individuo con la comunidad, pero sin alcanzar los extremos comunitaristas, y promueve el desarrollo de los fines individuales, aunque sin rebasar el límite de los bienes públicos o políticos (Habermas 1998; Horrach 2009). El republicanismo ha tomado cada vez más fuerza en el debate contemporáneo sobre la democracia debido al creciente alejamiento de sociólogos, filósofos y politólogos de la perspectiva liberal (Robles Morales 2009). El pensamiento republicano enfatiza los aspectos referentes a la cohesión social y, al mismo tiempo, rescata las obligaciones del contrato liberal, como lo es, por ejemplo, el acto de votar (Adúriz y Ava 2006). A través de la libertad denominada «positiva», en contraposición a la libertad «negativa» de la visión liberal (Cohen y Arato 2000), es que este enfoque pretende resolver la antinomia liberalismo-comunitarismo.

En ese sentido, el modelo republicano tiene como principio rector a la libertad individual, pero, al mismo tiempo, enfatiza la búsqueda del bien público por encima del interés particular (Conde, Gutiérrez y Chávez 2015). A su vez, reconoce que la libertad difícilmente puede alcanzarse sin procurar también la igualdad y la justicia; por ello, reivindica la importancia de la participación ciudadana en la esfera política (Robles Morales 2009). La relevancia de este enfoque o perspectiva es que asume la recurrente necesidad de empoderamiento ciudadano en las sociedades democráticas (Cáceres Zapatero, Gaspar Brändle, y Ruiz San-Román 2016). Esta podría ser la característica más interesante del modelo, pues posibilita incentivar una ciudadanía activa, deliberativa y bien informada, así como con la aspiración de involucrarse en la discusión de los asuntos públicos para participar políticamente (Horrach 2009).

Como plantea Monedero (2011), la transformación social requiere entender la tensión dialéctica entre individuo y colectivo para utilizarla en favor de la libertad y la justicia, y evitar los extremos que individualizan al máximo y diluyen los vínculos sociales, o que colectivizan en nombre de la ciudadanía total y eliminan de lleno la libertad individual. Esta mirada brinda una salida adecuada a las consecuencias negativas de las dos posturas antitéticas, es decir, a la rebaja de la ciudadanía a un simple electorado, por un lado, y a la expectativa de ciudadanía total, por el otro. Limitando el análisis a elegir entre dos caras de la misma moneda, solo hay un lado en el que la democracia es reducida a procesos electorales, o sea, a un mecanismo administrativo, y otro donde se idealiza y entiende a la participación directa como única vía de trasformación social; un punto de vista donde la participación es un simple instrumento procesual, y otro en el que se concibe como la única práctica política capaz de intervenir en asuntos colectivos (Olvera 2009). En palabras de Pindado (2004, 312): «no se trata solo de buscar canales de participación directa para legitimar la acción de gobierno, en base a su apertura en aspectos más o menos esenciales de sus políticas, dejando de lado la importancia de mejorar el propio sistema representativo. Se trata de trabajar ambos ámbitos: el de la calidad de la representación política y el de la calidad de la participación directa en procesos concretos alrededor de políticas concretas».

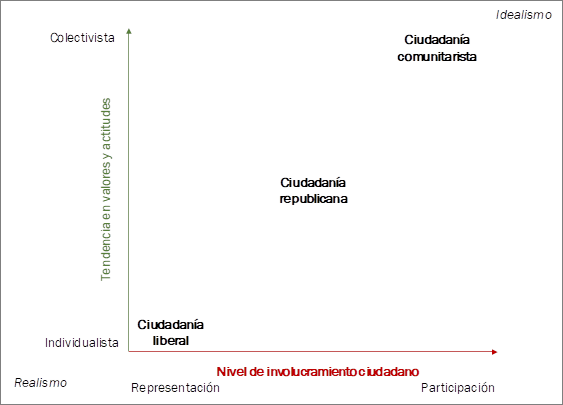

La ciudadanía republicana plantea un modelo que no se cierra ni a la representación ni a la participación como ejercicios democráticos. Constituye una alternativa que va más allá de lo procedimental, pues no aspira solo a educar a las personas para que entiendan mecanismos institucionales ni tampoco cae en la visión idealizada y totalizadora de los comunitaristas. Además, es compatible tanto con el involucramiento ciudadano individual como con el colectivo, porque asume que, en ocasiones, la vía representativa es, por sí misma, insuficiente para el desarrollo democrático y la mejora de las condiciones generales de vida (Figura 1). Es una perspectiva que reconoce la necesidad del empoderamiento ciudadano, es decir la capacidad de cada persona o grupo para ganar más poder y ejercerlo, directamente, sin tener que delegarlo (Cáceres Zapatero, Gaspar Brändle, y Ruiz San-Román 2016). Aunque tal poder se correspondería más con la visión arendtiana, o sea como un producto colectivo que se busca para generar condiciones que permitan solucionar problemas compartidos; actuar políticamente en el espacio público con el fin de expresarse en la vida común y así lograr existir (Arendt 2009).

En síntesis, el modelo de ciudadanía republicana, en comparación con la liberal y la comunitarista, permite la búsqueda de una ciudanía integral, la cual implicaría: a) reconocer que la política es un asunto relevante para toda la ciudadanía y que se practica en los distintos ámbitos de la convivencia; b) involucrarse en la solución de problemas de la vida colectiva; c) aplicar permanentemente los valores democráticos y las responsabilidades ciudadanas; y, d) ser consciente de la responsabilidad compartida para hacer del mundo un mejor lugar (Conde, Gutiérrez y Chávez 2015).

Conclusiones

En este artículo se ha reflexionado sobre diversos modelos de ciudadanía y la vinculación de estos con distintas corrientes de la filosófica política. El fin de este era argumentar sobre las ventajas de adoptar la perspectiva de ciudadanía republicana en las sociedades democráticas occidentales actuales, y respecto a cuáles serían sus implicaciones en la participación ciudadana, tanto en su concepción teórica como su praxis. Coincidiendo con la afirmación de que el equilibro entre la capacidad de decisión del gobierno y el involucramiento de la ciudadanía en asuntos públicos es el principal reto para la consolidación de una democracia (Merino Huerta, 2016), aquí se ha suscrito la postura de que el ejercicio ciudadano no debería restringirse a la elección de los gobernantes, sino que además tendría que contemplar aspectos como la generación de alternativas ante los desafíos de la vida colectiva, el mejoramiento de las condiciones de vida o la transformación de las estructuras sociales injustas o de dominación (Conde, Gutiérrez y Chávez 2015; Sousa Santos 2004; Ziccardi 2008).

La participación ciudadana, sea formal o informal, es una herramienta indispensable para generar procesos de cambio social. Que la ciudadanía se involucre en lo público y que pueda participar en la toma de decisiones es la mejor manera de moderar y controlar el poder de los políticos para que la sociedad se haga escuchar (Serrano Rodríguez 2015), lo cual contribuye al fortalecimiento del Estado y de las prácticas sociales y, en consecuencia, a la formación de sociedades más inclusivas (Gaventa y Barrett 2010). Por ello, es necesario contar con modelos como la ciudadanía republicana que permitan explicar de forma auténtica el comportamiento político individual y grupal, y que a la vez reconozcan la importancia de promover un rol activo de la misma en los asuntos colectivos. Que impliquen una concepción más integral de lo que es la ciudadanía, donde esta no se reduzca a la figura de elector, pero tampoco exija al individuo un comportamiento acorde al del ciudadano total. Que valore tanto la participación ciudadana institucionalizada como la no institucionalizada, y que no minimice los retos que actualmente enfrentan las democracias occidentales contemporáneas donde existe una clara tendencia a la liberalización.

Dicho proceso ha provocado que cada vez más asuntos sean delegados a la propia ciudadanía, y esta, a su vez, tiene que involucrarse con mayor medida en las dinámicas del sector privado. En esta época en la que todo parece ir más de prisa, resulta difícil imaginar que las personas, además de atender sus propios intereses, quieran y puedan preocuparse también por lo público, aún a sabiendas de su importancia. A un sector importante de la ciudadanía ni siquiera le interesa participar, ya sea por apatía política o porque piensan que para eso se le paga a los políticos. A otra parte de ella, aunque quisiera involucrarse más no puede hacerlo porque, como bien ha planteado Elster (1989, 27), la participación requiere de «capacidad para tomar parte del tiempo dedicado directamente a actividades productivas, pero eso es exactamente lo que no puede permitirse el trabajador o el campesino empobrecido». En cualquier caso, se hace evidente la necesidad de contar con mecanismos de representación política, sobre todo porque pareciera que, en la actualidad, las sociedades occidentales constituyen terrenos más fecundos para el desarrollo de la ciudadanía liberal que para el de la ciudadanía republicana.

Esto no debe amedrentar la intención de promover modelos alternativos que permitan construir otras formas de ciudadanía, que no se circunscriban a mecanismos representativos o dispositivos de participación formal, y que, además, reconozcan la importancia de actuar políticamente, tanto a nivel individual como colectivo. Como lo ha expresado Tapia (2021, 60), los retos sociales actuales resultan de tal envergadura que requieren, ineludiblemente, de la acción colectiva, pues cuestiones como «el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y los derechos de sectores sociales denominados como minorías constituyen algunos de los puntos relevantes en la agenda global», que si se abordan con una visión política tradicional «no contarán con los elementos necesarios para ser solventados». En palabras de Bauman (2007, 165-66): «el futuro de la democracia y la libertad solo puede ser asegurado a escala planetaria».

Puede que como individuos resulte incómodo conceder cierto espacio de la esfera privada para dedicar parte de ese tiempo a la esfera pública. Pero solo al recordar que parte importante de las problemáticas sociales, políticas, económicas y medioambientales que afectan a las sociedades de hoy en día están ligadas a lo que las personas hacen o dejan de hacer, tanto en el sentido más amplio –como personas miembro de una aldea global– como en el más estrecho –como integrantes de una comunidad política en particular–, habrá alguna oportunidad de hacerse cargo de lo que corresponda. En este sentido, el modelo de ciudadanía republicana constituye sin duda una de las mejores alternativas.