Introducción

El fútbol es un deporte de naturaleza intermitente. Sus variantes de actividad implican acciones musculares de tipo explosivo como saltos, sprint, y cambios de dirección (Turner & Stewart, 2014). Estos son prioritarios para el éxito competitivo en jóvenes jugadores de fútbol (Castagna, D’Ottavio, & Abt, 2003). La cantidad de estas acciones de alta intensidad mencionadas ha aumentado con el transcurso del tiempo, (Bush, Barnes, Archer, Hogg, & Bradley, 2015). Demandan altos niveles de fuerza rápida y potencia (Thomas, French, & Hayes, 2009) y hoy soncruciales en el fútbol de alto rendimiento (Faude, Koch & Meyer, 2012), por ende, es esencial la optimización de estas acciones y conocer los factores que podrían afectarles (Hoff & Helgerud, 2004). Los desplazamientos de alta intensidad durante los partidos de fútbol se pueden clasificar en acciones de aceleración máxima con distancias de diez metros y acciones de velocidad máxima con distancias de treinta metros (Little & Williams, 2005). Se estima que los futbolistas realizan aproximadamente seiscientas aceleraciones y cerca de cuarenta acciones de alta intensidad (>21km/h) durante un partido (Dolci et al., 2020) ante lo cual, la velocidad y aceleración son cualidades importantes en los deportes de campo (Taşkin, 2008). Por otro lado, se ha demostrado que, durante partidos oficiales de fútbol profesional, jugadores de las ligas europeas recorren entre 10.496 y 11.779 metros, de ellos, el 9.2%, corresponde a carreras en alta intensidad (Dellal et al., 2011)

La potencia muscular es una determinante directa de la velocidad y aceleración en distancias cortas (Zaras et al., 2016) y puede ser valorada a través del salto vertical (Markovic, Dizdar, Jukic, & Cardinale, 2004). Las pruebas de saltabilidad, específicamente, la altura de los saltos, en el salto con contramovimiento (CMJ) y el salto desde sentadilla (SJ) se han utilizado como un indicador de la potencia muscular de las extremidades inferiores (Kobal et al., 2017). Un estudio describió relaciones moderadas a altas entre CMJ y carreras de 30m, como también entre carreras de 10m y 30m, en futbolistas juveniles (Köklü, Alemdaroğlu, Özkan, Koz, & Ersöz, 2015). Estos, a su vez, permiten valorar el estado neuromuscular en futbolistas (Oliver, Armstrong, & Williams, 2008). Claudino et al., (2017) llegaron a la conclusión de que la altura de salto del CMJ pareciera ser la variable más adecuada para monitorear el estado neuromuscular, al analizar la media de los intentos en esta variable, de esta misma manera debiera usarse otras variables de rendimiento del salto como la velocidad.

Las características morfológicas pueden identificar con éxito el nivel competitivo de los jugadores de fútbol (Reilly, Bangsbo, & Franks, 2000; Slimani et al., 2018; Slimani & Nikolaidis, 2019), y, específicamente, entre los futbolistas jóvenes, su rendimiento en pruebas de saltabilidad y velocidad entre jugadores de élite (seleccionados nacionales) y no-elite (campeonato local) (Gissis et al., 2006). Jorquera et al. (2012) muestra en su estudio una comparación entre series Sub-16 y Sub-17 versus los jugadores del plantel profesional (de dos equipos), que tenían una masa muscular (kg.) y porcentaje masa muscular (%MM) mayor (42,2kg. y 37,8kg.; 53% y 50% respectivamente) que los jugadores jóvenes Sub-16 y Sub-17 (31kg. y 32,2kg.; 47,4% y 48,1% respectivamente). Por tanto, se concluye que estos jugadores jóvenes, en comparación con otros, todavía no estarían aptos para competir por los planteles profesionales, ya que su rendimiento físico podría ser menor y tendrían mayor riesgo de lesiones (Arnason et al., 2004).

Entre estos factores, la composición corporal y el salto vertical han mostrado su utilidad tanto en la detección de talentos como en el control del rendimiento y la recuperación de lesiones (Sinovas et al., 2015). Pero las estrategias para la detección de talentos jóvenes parecen poseer un carácter multifactorial. En él no solo tienen cabida las características fisiológicas, sino también las anatómicas de los atletas (Reilly et al., 2000; Unnithan, White, Georgiou, Iga, & Drust, 2012). Existe evidencia que asocia variables de composición corporal con variables de rendimiento, esto permite relacionar la altura del deportista con el salto vertical (Wong, Chamari, Dellal, & Wisløff, 2009). Algunas investigaciones muestran altas correlaciones entre % masa grasa (%MG) y rendimiento atlético (Boileau & Lohman, 1977; Housh, Thorland, Johnson, Tharp, & Cisar, 1984). La composición corporal también podría tener un impacto sobre el rendimiento de jugadores de fútbol. Sin embargo, se ha observado que la mayoría de la literatura está enfocada en jugadores adultos, no en juveniles (Aurélio et al., 2016).

También, se han evidenciado diferencias en indicadores de composición corporal y rendimiento entre las diferentes posiciones de juego (Lago-Peñas, Casais, Dellal, Rey, & Domínguez, 2011). Se ha reportado que los volantes saltan menos que los delanteros y defensas (Wisløff, Helgerud, & Hoff, 1998), y también, se ha encontrado que los delanteros recorren mayores distancias en sprint (Buchheit, Mendez-Villanueva, Simpson & Bourdon, 2010). Un estudio más reciente, en jugadores jóvenes, ha demostrado que los delanteros, son los jugadores más explosivos (CMJ) junto con los arqueros. Ambos más rápidos y ágiles (Deprez et al., 2015).

Así bien, el propósito de este estudio es conocer las relaciones entre indicadores de composición corporal y rendimiento físico, además, determinar diferencias entre las distintas posiciones de juego en dos series de fútbol joven de élite.

Método

Diseño

La presente investigación tiene un carácter descriptivo-correlacional a través de un enfoque cuantitativo. El tipo de diseño corresponde a un estudio no-experimental, de corte transversal (Ato, López & Benavente, 2013).

Participantes

Se evaluaron 44 jugadores, todos ellos seleccionados nacionales de fútbol, de la categoría sub-15 (n=24; 15,3±0,3 años; 67,2±7,1 kg; 173,2±7,5 cm) y jugadores de la categoría sub-17 (n=20; 17,0±0,5 años; 71,4±9,1 kg; 176,6±8,9 cm). Ver Tabla 1.

Procedimientos

Los participantes fueron informados de los procedimientos, objetivos, riesgos y beneficios a través de un consentimiento y asentimiento informado. El mismo fue firmado de manera voluntaria junto a sus tutores legales, respetando el tratado de Helsinki (World Medical Association, 2013), junto con lo anterior, se obtuvo la autorización de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile.

Las evaluaciones físicas de salto desde sentadilla (SJ), salto con contramovimiento (CMJ), sprint de 10 metros (T10) y sprint de 30 metros (T30) se realizaron en días diferentes para cada categoría. Todas las evaluaciones fueron llevadas a cabo durante la tarde entre las 16:00 y las 17:00 horas, horario habitual de entrenamiento.

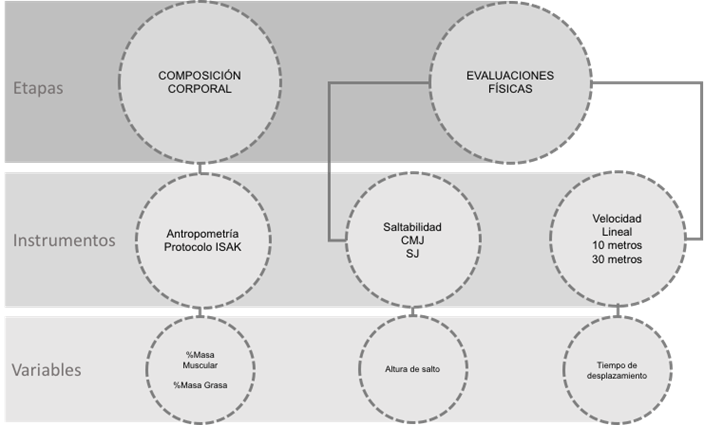

La semana previa a la aplicación de las pruebas, se realizó una sesión de aprendizaje de las técnicas de ejecución de la prueba de saltabilidad. El primer día de pruebas se realizaron los saltos CMJ y SJ, el segundo día T10 y el tercer día T30. La composición corporal se evaluó la semana anterior a las evaluaciones físicas, durante tres días continuos, previo al entrenamiento, en jornada de tarde, entre las 15:00 y 16:00 horas. Con el fin de favorecer la medición se les solicitó a los deportistas utilizar vestimenta ligera. Cada una de las evaluaciones fueron realizadas por un solo evaluador, antropometrista ISAK nivel II, perteneciente al equipo multidisciplinario de las Selecciones Nacionales Juveniles de Chile (Ver Figura 1).

Tabla 1 Características de la muestra

DE: Desviación Estándar; MC: Masa Corporal. Elaboración Propia

Instrumentos

Composición corporal:

La composición corporal se obtuvo mediante el modelo pentacompartimental (Kerr, 1988). Únicamente se utilizaron las variables de: porcentaje de masa muscular (%MM) y porcentaje de masa grasa (%MG).

Mediciones antropométricas:

Las evaluaciones antropométricas se realizaron utilizando el protocolo establecido por International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK), a través de los siguientes indicadores antropométricos; peso, talla, talla sentado, seis diámetros óseos (biacromial, anteroposterior del abdomen, Biileocrestideo, transverso del tórax, anteroposterior del tórax, humeral, femoral), nueve perímetros (cabeza, brazo relajado, brazo flexionado en tensión, antebrazo máximo, tórax mesoesternal, cintura mínima, muslo, muslo a 1 cm del glúteo, pantorrilla) y seis pliegues cutáneos (tricípital, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo máximo y pierna). Para las mediciones se utilizaron; cinta métrica Lufkin W606PM, Plicómetro Cescorf Innovare 3, Calibre deslizante grande Cescorf 60 cm, Calibre deslizante pequeño Cescorf 16 cm, Balanza Seca 803 y estadiómetro de pared Seca 216 mecánico.

Evaluaciones físicas:

Salto vertical

Para la valoración del salto vertical, se utilizaron saltos de la prueba de Bosco, SJ y CMJ (Bosco, Luhtanen, & Komi, 1983). Los jugadores debían posicionarse con las manos en la cadera en ambos saltos, realizando tres intentos para cada uno, con una pausa de treinta segundos entre intentos. Para obtener los datos de cada salto se utilizó la plataforma de contacto DmJump®, marca Prometheus Sportech® (DMJ) conectada al software DMJ V2.5 Beta (Saavedra Llanos & Vergara Fuentes, 2013).

Antes de la valoración, se realizó un calentamiento tipo dividido en tres bloques; bloque general, que consistía en realizar ejercicios de movilidad articular y estiramientos de tipo dinámico balísticos por diez minutos enfatizando en extremidades inferiores, bloque específic,o donde se utilizaron ejercicios sobre riel coordinativo realizando tres series de tres repeticiones, multisaltos sobre vallas de 15 cm dos series de tres repeticiones y el bloque final donde se realizó salto SJ y CMJ en cantidad de tres series de dos repeticiones. La prueba fue realizada en gimnasio con zapatillas tipo running.

Velocidad lineal

En la valoración de velocidad lineal, se midió una recta de diez y treinta metros. Para medir la velocidad, se utilizaron dos fotocélulas de un solo haz (Witty gate, Microgate, Bolzano, Italy, http://www.microgate.it) Una fotocélula fue puesta en la puerta de inicio y otra en la finalización de la prueba para cuantificar el tiempo empleado por el participante para realizar cada prueba, estas se colocaron a una altura de un metro (Haugen & Buchheit, 2016).

Para la posición de inicio, los jugadores debían tener un pie por delante de la línea de partida. Se realizaron tres sprint por día, con una pausa completas (> tres minutos) entre cada intento, en cada distancia. Previo a la valoración, se realizó un calentamiento tipo dividido en tres bloques; bloque general, que consistía en realizar ejercicios de movilidad articular, estiramientos de tipo dinámico balísticos por diez minutos, bloque específico con ejercicios de técnica de carrera sobre riel coordinativo, realizando tres series de tres repeticiones, técnica de carrera sobre cinco vallas de 15 cm. Dos series de tres repeticiones y bloque final aceleraciones de cinco metros por tres repeticiones. La valoración fue realizada en cancha de pasto natural con estoperoles de fútbol.

Análisis estadístico

Se realizó la estadística descriptiva de los datos, a través de estadígrafos de media (M) y desviación estándar (DE) en todas las variables, separando por serie/categoría y estas, a su vez, por posiciones de juego. La normalidad y homocedasticidad de los datos se comprobó a través de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk y Levene. Para determinar la asociación entre variables, se utilizó la prueba r de Pearson. Las asociaciones de 0 a 0,30 se consideraron bajas; 0,31 a 0,49 moderada; de 0,50 a 0,69 grande; de 0,70 a 0,89 muy grande; y de 0,90 a 1,0 casi perfecta a perfecta, aplicando los mismos rangos para los valores negativos (Hopkins, 2002).

Para las comparaciones entre posiciones de juego como variable independiente y los indicadores de composición corporal y pruebas físicas como variables dependientes, se utilizó una prueba MANOVA con post hoc de Bonferroni para identificar entre qué posiciones específicas podría existir diferencias, y a la vez, se estimaron los tamaños del efecto como eta parcial al cuadrado (η²p), los efectos serán categorizados en: > 0.02 pequeños; > 0.13 medianos y >0.26 grandes (Cohen, 1992).

Para ver las diferencias entre series se utilizó la prueba t de student para muestras independientes, y se reportaron los tamaños del efecto a través de la d de cohen (d). Luego, para comparar las diferencias de tamaño del efecto, se usaron los umbrales (0,01;0,2; 0,6; 1,2; 2,0 y 4,0 para trivial, pequeño, moderado, grande, muy grande y extremadamente grande respectivamente) (Hopkins et al., 2009).

Por último, se reportaron los porcentajes de diferencia (PD) entre grupos (Merino-Muñoz, Pérez-Contreras &Aedo-Muñoz, 2020) y los coeficientes de variación (CV) como una medida de fiabilidad absoluta expresada como porcentaje (Hopkins, 2000). Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo a través del programa IBM SPSS statistics versión 24.0®, utilizando valores de significancia de p>0.05.

Resultados

En la Tabla 2 se pueden apreciar las asociaciones entre indicadores de composición corporal y rendimiento físico. Se hallaron asociaciones significativas grandes en la categoría Sub-15 entre %MM con SJ y CMJ (r = 0,51 y r = 0,58 respectivamente), y moderadas entre %MG con T10, SJ y CMJ (r = 0,41; r = -0,44 y r = -0,46 respectivamente). En la categoría Sub-17 se encontró una asociación significativa grande entre %MM y T30 (r = -0,56), y entre %MG y T30 (r = 0,59).

Tabla 2 Matriz de correlaciones entre indicadores de composición corporal y de rendimiento físico

* Asociaciones significativas al nivel 0,05; ** Asociaciones significativas al nivel 0,01; %MM porcentaje masa muscular; %MG porcentaje masa grasa; T10 tiempo en sprint 10 metros; T30 tiempo en sprint 30 metros; SJ salto desde sentadilla; CMJ salto con contramovimiento. Elaboración propia

En la Tabla 3 se aprecia la estadística descriptiva a través de M y DE de los indicadores de composición corporal y rendimiento físico por categoría. Se hallaron diferencias significativas en %MG en la categoría Sub-17, entre los arqueros versus defensas y delanteros, reflejados en un tamaño del efecto grande (Te=0,49).

Tabla 3 Descripción y diferencias entre posiciones por categoría

a Diferencias significativas con arqueros Sub-17; M media; DE desviación estándar; p de Manova; η²p eta parcial al cuadrado; Te tamaño del efecto; %MM porcentaje masa muscular; %MG porcentaje masa grasa; T10 tiempo en sprint 10 metros; T30 tiempo en sprint 30 metros; SJ salto desde sentadilla; CMJ salto con contramovimiento. Elaboración propia

En la Tabla 4 se puede ver la estadística descriptiva de los indicadores de composición corporal y rendimiento físico de cada categoría. Se hallaron diferencias significativas moderadas en %MM (Te = 0,63) con un PD de 3,4%. Dentro del rendimiento físico existen diferencias muy grandes en T10 y T30 (Te = 1,5 y Te = 1,2 respectivamente) con un PD de 4,9% y 3,7% respectivamente, y una diferencia moderada en SJ (Te=0,69) con PD de 8,8%.

Tabla 4 Descripción y diferencias entre categorías

M media; DE desviación estándar; CV coeficiente de variación; PD porcentaje de diferencia; p de t de student; d de Cohen; Te tamaño del efecto; %MM porcentaje masa muscular; %MG porcentaje masa grasa; T10 tiempo en sprint 10 metros; T30 tiempo en sprint 30 metros; SJ salto desde sentadilla; CMJ salto con contramovimiento. Elaboración propia

Discusión

Los principales hallazgos de este estudio fueron las asociaciones significativas entre %MM y %MG con las pruebas de rendimiento físico, estos resultados demuestran que el sprint y salto vertical son dependientes del rendimiento de la potencia y función muscular (McLellan, Lovell, & Gass, 2011; Zaras et al., 2016), entre ellas, la potencia muscular presenta asociaciones con factores biológicos como; masa muscular, arquitectura muscular y composición de los tipos de fibra (Andersen & Aagaard, 2006; Methenitis et al., 2016; Rodríguez-Rosell, Pareja-Blanco, Aagaard, & González-Badillo, 2018), sugiriendo que los indicadores de composición afectan el rendimiento físico en jugadores de fútbol (Nikolaïdis, 2012). Esto concuerda con los hallazgos de Aurélio et al., (2016) donde encontró asociaciones significativas entre %MG y test de agilidad en defensas, y entre %MG con agilidad (Test de Illinois) y velocidad (cuarenta metros) en delanteros Sub 12. También, Zanini et al., (2020) encontró asociaciones significativas entre salto vertical (Abalakov Jump) y agilidad (Illinois) con %MG en jugadores Sub-12 y Sub-13 respectivamente. Por otro lado, Pareja-Blanco et al. (2016), reporta asociaciones significativas entre %MG y la capacidad de repetir sprint (RSA) conforme al aumento en las repeticiones de sprint (RSA1 r=0.24 a RSA6 r=0.59), sugiriendo que se espere una carga mecánica adicional a los jugadores con mayor %MG.

Se encontraron diferencias en %MG entre arqueros versus volantes y delanteros de la serie Sub-17. Esto concuerda con lo propuesto por Sinovas et al. (2015), Sutton et al. (2009) y Lago-Peñas et al., (2011) donde se demostró que los valores de %MG de los arqueros eran mayores que el resto de las posiciones de juego en distintas series según la edad, de hecho, en un reciente meta-análisis reafirmo este hallazgo (Slimani et al., 2018). Di Salvo et al., (2008) sugieren que estos mayores %MG en los arqueros radica en la magnitud de las distancias recorridas en partidos, ya que es solo la mitad que los jugadores de campo. También, se encontraron diferencias entre series en %MM y en las pruebas de velocidad T10, T30, y en salto vertical, aunque solo en SJ, siendo estos similares a los hallazgos encontrados por Buchheit et al. (2010). Él reportó diferencias en pruebas físicas de T10 y CMJ entre series Sub-15 y Sub-17, mismas que lograron explicarse debido a las diferencias de maduración biológica encontradas (Malina et al., 2004), como también, por las relaciones entre %MM y las pruebas de rendimiento físico (Perez-Gomez et al., 2008), demostrando que las características fisiológicas son un factor para diferenciar entre distintos grupos según la edad en categorías juveniles (Slimani & Nikolaidis, 2019).

Se reconocen como una limitación, no considerar variables de edad biológica (Mirwald et al., 2002; Leite Portella & De Arruda, 2011), debido a que podrían ser un factor influyente en el rendimientos físico de jóvenes deportistas (Cappa, 2019; Soarez et al., 2012), y a su vez, parece pertinente poder estimar la masa muscular de extremidades inferiores (Rodríguez-Rodríguez et al., 2010; Zapata-Gómez, et al., 2020), la cual mejoraría el nivel de predicción en el rendimiento físico de los futbolistas, junto a lo anterior, otras variables como; área transversal del músculo, composición de los tipos de fibra (Baguet et al., 2011), fuerza máxima y fuerza explosiva, todas son determinantes de la velocidad y potencia manifestada a través de la tasa de desarrollo de la fuerza y sus variables (Rodríguez-Rosell et al., 2018; Zaras et al., 2016; McLellan et al., 2011).

Se hace necesario entender que conseguir un buen desempeño en el fútbol depende de muchos factores relacionados entre sí, donde los aspectos condicionales como la composición corporal no garantizan el éxito, pero sí el rendimiento de algunas de sus variables. Por tanto, se debe considerar un enfoque integral del deportista y su relación con el juego para poder identificar su real potencial de rendimiento (Unnithan et al., 2012).

Es importante destacar que las pruebas de campo no deberían ser utilizadas para predecir el rendimiento del juego debido a la naturaleza compleja y multifactorial del rendimiento (Rampinini et al., 2007), pero estas pruebas podrían ser usadas para evaluar componentes fisiológicos específicos del rendimiento en el fútbol, y prescribir entrenamiento individualizado acorde a las posibilidades y necesidades del juego (Impellizzeri et al., 2005).

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos, se logra concluir que los indicadores de composición corporal %MM y %MG se relacionan con el rendimiento de velocidad y salto vertical. Además, existen diferencias %MG entre los arqueros versus los jugadores de campo. Los primeros presentan mayor %MG y diferencias en las variables de composición corporal y rendimiento físico entre jugadores Sub-17 y Sub-15. Los resultados obtenidos en este estudio pueden servir de referencia o de parámetros de comparación de rendimiento físico de jugadores jóvenes a nivel nacional. Se hace necesario que los cuerpos técnicos, médicos y de ciencias aplicadas al deporte monitoreen la composición corporal de sus jugadores debido a la relación que presenta con pruebas físicas de campo, a través de los cuales, podrían establecer variables tanto para la detección de talentos, como también información para definir directrices de entrenamiento, atendiendo a las necesidades específicas de cada jugador.